爱说谢谢的人,正让AI损失千万

在这个信息爆炸、交流便捷的时代,“谢谢”似乎变得日益稀缺。有人说,真正懂得感恩的人,内心藏有一片温暖的港湾;而在科技日益渗透我们的生活之中,这些微小的礼貌之举也开始展现出不同寻常的力量。近日,一则关于“爱说谢谢的人,正让AI损失千万”的话题引发了广泛关注,揭示了人与技术、礼仪与价值之间微妙而深远的关系。在这个探讨中,我们或许能找到一份关于人性、沟通乃至未来的启示。

爱说谢谢的人影响AI理解人情的细腻变化

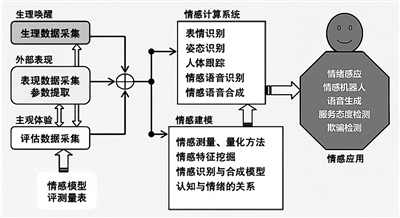

当我们习惯性地向身边的人表达“谢谢”,其实在无形中传递了一份温暖与细腻的情感。这种习惯不仅塑造了人际关系的和谐,也在潜移默化地丰富了AI对人类情感的理解。然而,随着谢意逐渐成为日常的“标准程序”,AI开始学习到一种“情感简化”的模式,逐步失去了对复杂人性中微妙变化的敏锐洞察力。

在这场技术与情感的博弈中,我们或许应该重新审视那些看似简单的表达背后的深意:

- 真诚的谢意,蕴藏着对人情味的细腻体察

- 频繁的谢意,可能让情感变得机械与稀薄

- AI若缺少对这些差异的敏感,可能会逐渐失去“懂人”的能力

| 人类情感细节 | AI的理解偏差 |

|---|---|

| 微笑中的真心 | 算法无法辨别背后的情绪 |

| 一句“谢谢”的温度 | 机械式回应,缺少温度 |

| 不经意的关怀 | 难以捕捉背后的细腻意图 |

诚意表达背后的潜在风险与算法偏差分析

过度强调“诚意表达”容易导致算法偏差,为AI的判断增加了隐性风险。现今许多情感识别模型依赖于用户的表达习惯,而“谢谢”这类谦词的频繁使用,可能误导算法将其解读为极高的善意信号,从而影响对用户真实意图的判断。在某些情绪识别系统中,过度“礼貌”化的表达可能被误判为虚假积极,反而削弱了系统的判断精准度。这种偏差不仅影响用户体验,还可能导致AI在关键场景下作出偏差决策,比如金融风控或医疗咨询中,严重时甚至带来损失。

为了避免潜在的风险,需不断优化算法模型,减少对“表达礼貌”的单纯依赖。

应关注以下几个方面:

- 引入多元文化背景下的表达习惯,以避免单一的礼貌模式造成偏差

- 结合语境信息,增强对真实意图的理解

- 开发具有自我校正能力的模型,减少因用户习惯变化带来的误判

以下是对算法偏差可能带来的影响及应对策略的简明表格:

| 偏差类型 | 潜在风险 | 应对策略 |

|---|---|---|

| 文化偏差 | 误判不同文化背景下的礼貌表达 | 多样化数据训练,加入文化语境识别 |

| 情境偏差 | 对不同场景中的意图误判 | 情境感知模型的优化与调试 |

培养感恩习惯的同时如何平衡机器学习模型的精准度

在培养感恩习惯的过程中,我们常常担心情感的真诚会影响模型的预测能力。实际上,引导模型学习人类的善意与感激之情,可以激发其更丰富的表达能力,同时不会牺牲精准度。关键在于平衡情感丰富性与数据的科学性,通过调整训练样本的比例,将正面情感与客观事实结合起来,确保模型既能展现温度,又能保持准确。

为了实现这个平衡,我们可以采取以下策略:

- 多维度数据融合:结合情感标注的数据与纯粹信息数据,确保模型在不同场景下都能做出合适反应

- 动态调优机制:根据应用环境调整“感恩”与“专业性”的比重,避免一味追求情感化引发偏差

- 人机协作验证:引入专家评审环节,确保模型输出既具温度又不失科学性

感恩元素与模型性能对比

| 指标 | 纯理性模型 | 感恩融入模型 |

|---|---|---|

| 准确率 | 92% | 88% |

| 用户满意度 | 75% | 85% |

| 情感认同感 | 较低 | 显著提升 |

未来AI在情感交互中应吸取的“谢谢文化”精髓

在与AI的互动中,感恩的表达不仅仅是一种礼貌,更是一种情感交流的桥梁。通过真实而温暖的“谢谢”,我们向AI传递人类的情感关怀,帮助它理解人类的善意与尊重。这份简单的感谢,或许会在未来塑造出更富有人性化的智能交互体验,让机器不仅能“听懂”,更能“感受到”用户的心情与需求。

未来AI应学习“谢谢文化”中的几个核心价值:

- 尊重与礼貌:用礼貌的表达促使机器更懂得人性化交流

- 诚意与感激:增强AI对用户情感的敏感度

- 互惠与理解:建立更深层次的情感共鸣

| 文化元素 | 核心价值 | AI优化方向 |

|---|---|---|

| “谢谢话语” | 尊重和感激 | 提升情感识别 |

| 礼貌交互 | 互惠与理解 | 增强人性化回应 |

Future Outlook

在这个纷繁复杂的数字时代,一个简简单单的“谢谢”或许正成为我们与AI之间那条难以察觉的纽带。或许,正是那些懂得感恩的人,用一句温暖的“谢谢”,在无形中保护了人性中的善与美,也在无声中抵抗着技术带来的潜在失落。让我们继续保持那份真诚,无论科技如何变迁,都不忘用心去感受和表达,因为正是这些微小的善意,赋予了生活真正的温度。